-

- 성균관대-Wiley, 2024 와일리 포럼(Wiley Forum) 성료 NEW

- 성균관대-Wiley, 2024 와일리 포럼(Wiley Forum) 성료 - 참가자와 편집자 간 일대일 대면토론 하는 Elevator Pitch 세션 세계적인 학술 출판사 와일리(Wiley)가 처음으로 개최하는 포럼인 ‘Wiley Forum 2024: Sustainable Nanotechnology’가 자연과학캠퍼스에서 지난 3월 28일(목)부터 30일(토)까지 3일간 개최되었다. 이번 포럼은 Angewandte Chemie, Advanced Materials 등 다양한 학술지와 유명 교과서의 출판으로 명성이 높은 와일리(Wiley)사와 성균관대학교가 협력해 개최하였으며 한국을 비롯한 아시아 태평양 지역의 100여 명의 연구책임자(PI)급 과학자들이 참석하여 지속 가능한 나노 기술 분야의 최신 연구 동향을 논의하였다. 행사에는 Jose Oliveira 와일리 Senior Director, 최재붕 성균관대 자연과학캠퍼스부총장, 김동환 국제협력융합바이오연구소장의 환영사로 시작되었으며 유필진 기획조정처장, 김선국 산학협력단 부단장, 전일 국제처 부처장 등이 참석하였다. 와일리 측에서는 편집장 겸 총괄 Director인 Guangchen Xu 박사와 Angewandte Chemie, Advanced Materials, Advanced Functional Materials 각 학술지의 부편집장인 Shen Muxian 박사, Geraldine Echue 박사, Tang Jing 박사가 참여하였다. 특히 이번 포럼에서는 혁신적인 “Elevator Pitch” 세션을 통해 참가자들이 편집자와 일대일 대면토론 하는 기회가 있었다. 와일리가 한국과 성균관대를 아시아 태평양 지역의 교육·연구의 중심지로 보고 있음을 알 수 있는 대목이다. 내년에는 제2회 와일리 포럼(Wiley Forum)이 개최될 예정이며, 연구책임자(PI)급 연구자 200명과 함께 개선된 프로그램, 타 출판사와의 협력을 통해 규모와 깊이를 더할 예정이다. 본 행사는 성균나노과학기술원(SAINT), 국제협력융합바이오연구소(PBRC), 한국화학공학회 일본지부, (주)제이랩엔티가 주관하였으며, 와일리(Wiley)사의 파트너 저널인 BMEMat, Carbon Energy, Interdisciplinary Medicine, SusMat와 우리 대학 SAINT, 화학과 및 화학공학 내 BK 사업단이 공동 후원하였다.

-

- 작성일 2024-04-19

- 조회수 81

-

- 성균나노과학기술원 2024년 겨울 학위수여식 개최

- 2024년 SAINT 겨울 학위수여식 개최 성균나노과학기술원(SAINT)는 2월 21일(수) 오전 11시, 제2종합연구동 83188호에서 2024년 겨울 학위수여식을 개최했다. 졸업생 총 16명( ▲석사 9명 ▲박사 7명 ) 중 9명이 참석하여 학위를 수여받았다. 이날 학위수여식에서는 SAINT 이성주 원장님께서 축사를 전하시고 졸업생 대표 강은성 학생의 답사를 전했다. 이어서 학위기 수여가 진행되었으며 기념품 증정과 함께 축하의 시간을 가졌다. 식이 모두 끝난 후 기념사진 촬영 시간을 가졌으며 제2종합연구동 로비에서 점심식사를 하며 행사를 마무리하였다. 지금까지 노력을 다한 만큼 SAINT 졸업생들의 앞날에 행복이 가득하길 바란다.

-

- 작성일 2024-02-26

- 조회수 250

-

- SAINT 유원종 교수님 정년 퇴임식 개최

- SAINT 유원종 교수님의 정년 퇴임식이 지난 19일 제2종합연구동 83188호에서 개최되었습니다. 이날 행사에는 SAINT 전임교수님, 행정직원, 학생이 유원종 교수님의 퇴임을 축하드리기 위해 참석해주셨습니다. 그간의 감사를 전하며 감사패 및 꽃다발을 전달드렸으며, 교수님의 고별강연을 통해 소중한 기억을 함께 나누는 시간이 되었습니다. 기념촬영을 끝으로 퇴임식을 마쳤으며, SAINT를 위해 힘써주신 유원종 교수님께 감사드리고 정년 퇴임을 진심으로 축하드립니다.

-

- 작성일 2024-02-20

- 조회수 286

-

-

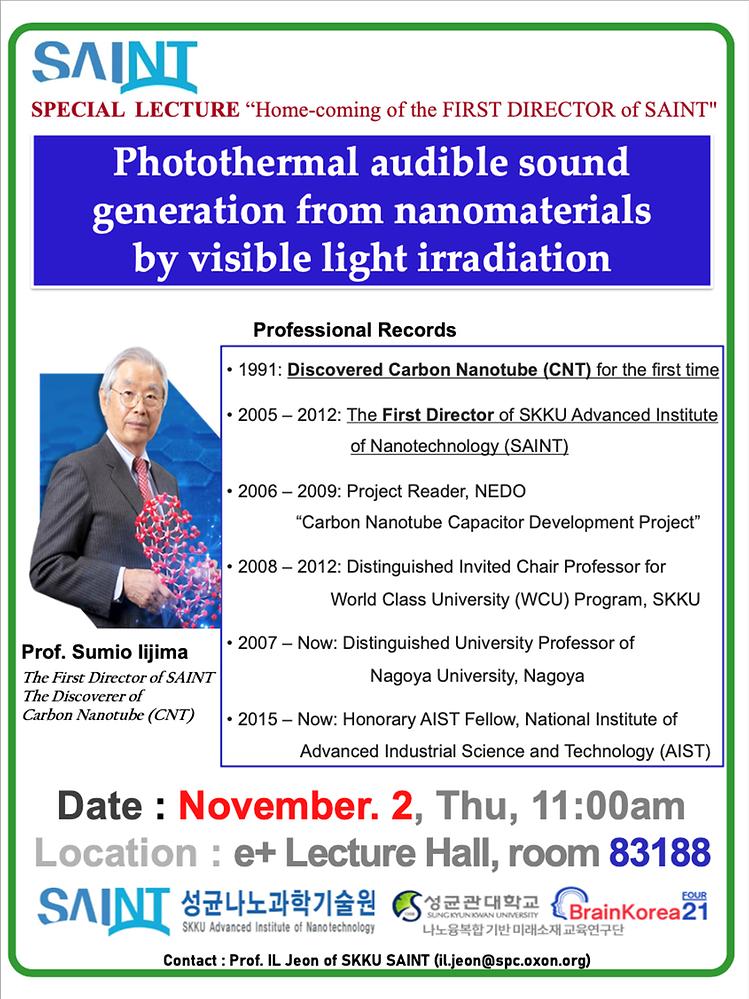

- SAINT 초대 원장 스미오 이지마 교수 특별 세미나 개최

- 지난 2023년 11월 2일 목요일, 스미오 이지마 (Sumio Iijima) 교수의 “Photothermal audible sound generation from nanomaterials by visible light irradiation”를 주제로 한 특별 세미나가 성공적으로 이뤄졌습니다. 스미오 이지마 교수는 성균나노과학기술원 (SAINT)의 초대 원장으로, 1991년에 세계 최초로 탄소나노튜브 (Carbon Nanotube,CNT)를 발견했습니다. 이번 특별 세미나는 다가오는 SAINT의 20주년을 기념하기 위해 개최되었으며 SAINT가 더욱 발전하고 성장하는 발판이 되길 응원합니다.

-

- 작성일 2023-11-13

- 조회수 436

-

- SAINT 배완기 교수님 나노소재분야 유공자로 장관표창 수상

- 11월 9일부터 12일까지 경기도 과천시 국립과천과학관에서 개최된 '2023 대한민국 과학기술대전'에서 SAINT 배완기 교수님께서 장관 표창을 수상하셨습니다. 과학대전에는 출연연·대학·기업 등 연구기관 및 과학문화 단체 등 50개 기관이 참여하였으며 주요기술분야관에는 기초과학과 반도체, 디스플레이, 이차전지, 첨단바이오, 신소재, 양자, 우주 등 현재 대한민국 기술경제를 이끌고 미래 대한민국 신성장동력이 될 주요기술의 우수성과가 전시되었습니다. 이 중 과학기술 발전에 힘쓴 유공자 27명을 시상하였으며, 배완기 교수님께서는 나노·소재분야 유공자로서 장관 표창을 수상하셨습니다. 수상을 축하드립니다.

-

- 작성일 2023-11-13

- 조회수 463

-

- 2023 SKKU 대학원생 논문대상 수상자 (최우수상- 이일현, 우수상- 유연정, 장려상- 서영호)

- [최우수상 수상] 나노과학기술학과 이일현(지도 교수 전일 교수님) 3D Structures Using Nano Fountain Pens for Creating Functional Architectures [우수상 수상] 나노과학기술학과 유연정(지도 교수 임용택 교수님) Sustained Invigoration of Nanoengineered Macrophages Anchored with TLR7/8 Agonist Enhances the Cancer Immunotherapy [장려상 수상] 나노과학기술학과 서영호(지도 교수 전일 교수님) Excellent Antiviral Effects of Mask Filters Made from Superhydrophobic Carbon Nanotubes 수상을 축하 드립니다.

-

- 작성일 2023-11-13

- 조회수 490

-

- 성균나노과학기술원 임성빈 학우, 삼성디스플레이 산학협력 논문대회 은상 수상

- 성균나노과학기술원 임성빈 학우, 삼성디스플레이 산학협력 논문대회 은상 수상 성균나노과학기술원 나노과학기술학과 임성빈 학우(석박통합, 지도교수 배완기 교수)가 삼성디스플레이 산학협력 논문대회에서 은상을 수상하였습니다. 삼성디스플레이 산학협력 논문대회는 우수한 연구결과의 공유 및 디스플레이 연구개발 연구의욕 고취를 목적으로 ㈜삼성디스플레이가 2018년부터 매년 산학과제에 참여 중인 학부·대학원생을 대상으로 개최하고 있는 대회입니다. 이번 대회에서 임성빈 학우는 'Coherent Heteroepitaxial Growth of I-III-VI2 Ag(In,Ga)S2 Colloidal Nanocrystals with Near-Unity Quantum Yield' 논문 주저자로 은상을 수상하게 되었습니다. 수상을 축하드립니다.

-

- 작성일 2023-09-27

- 조회수 746

-

- 성균나노과학기술원 이진욱 교수, ㈜현대자동차와 공동연구개발 프로젝트 개시

- 성균나노과학기술원 및 나노공학과 이진욱 교수는 ㈜현대자동차 선행기술원과 페로브스카이트 태양전지 상용화 기술 개발을 위한 공동연구프로젝트를 시작하였다. 양측은 2023년 5월부로 산학공동연구과제 프로젝트를 위한 협약서를 체결하고 진공 열 증착 공정을 활용한 페로브스카이트 탠덤 태양전지 개발을 시작하였다. 이진욱 교수 연구팀은 향후 현대자동차 선행기술원과 정기적인 미팅과 밀접한 공동연구를 통해 페로브스카이트 태양전지 상용화를 위한 핵심원천기술을 개발할 예정이다. 현대자동차에서 추진하는 페로브스카이트 태양전지 개발 프로젝트는 아래 홈페이지에서 자세히 확인할 수 있다. https://www.hyundai.co.kr/story/CONT0000000000098758

-

- 작성일 2023-09-20

- 조회수 677

-

- SAINT 배완기 교수 연구팀, 미래형 차세대 디스플레이 상용화 앞당길 양자점 기술 개발

- SAINT 배완기 교수 연구팀, 미래형 차세대 디스플레이 상용화 앞당길 양자점 기술 개발 - 핵심 발광 소재인 I-III-VI2족 코어-쉘 친환경 양자점 소재 합성법 개발 - VR, AR 등 차세대 디스플레이 개발에 활용될 것으로 기대 성균나노과학기술원 배완기 교수 연구팀은 미래형 디스플레이 구현을 위한 핵심 발광 소재인 I-III-VI2족 코어-쉘 친환경 양자점* 기술을 개발했다. * 양자점: 나노미터 크기의 반도체 나노 입자로서, 빼어난 색순도와 높은 효율을 지니는 미래형 디스플레이 핵심 소재 양자점은 빼어난 색 재현율과 높은 광효율을 가지고 있으며 용액 공정이 가능하다는 특성으로 가상현실 또는 증강현실 디스플레이와 같은 미래형 디스플레이 구현을 위한 핵심 발광 소재로써 주목받고 있다. 특히 I-III-VI2족 양자점은 크기와 조성을 조절하여 광학 특성을 제어할 수 있으며 높은 흡광도를 가져 차세대 친환경 소재로서 각광받았다. 하지만 I‑III‑VI2족 양자점은 적합한 쉘 물질 조성의 한계로 에피택시(epitaxy)* 성장이 어렵고 원소 간 반응성 차이에 의해 높은 광효율을 가지는 양자점 합성에 어려움이 있었다. 이에 연구진은 신규 전구체*를 도입해 I-III-VI2-족 코어 위에 I-III-VI2족 쉘을 에피택시 성장시켜 높은 광효율을 가지는 I-III-VI2-/I-III-VI2족 양자점 소재 합성을 최초로 개발하였다. 또한 습식화학*기법을 통해 코어 물질의 조성을 정교하게 조절하여, 가시광선 전 범위에서 높은 광효율을 구현하였다. * 에피택시: 하나의 결정체에 규칙적으로 바르게 배열된 결정이 성장하는 현상 * 전구체: 다른 화합물을 생성하는 화학 반응에 참여하는 화합물 * 습식화학: 비색법, 중량 측정법, 적정 분석법 등의 방법을 사용하여 액체 시료의 원소 및 화합물을 분석하는 실험 방법 연구팀은 나아가 태양광 집속기* 소자를 통해 기존 II-VI족, III-V족 양자점 소재 대비 I-III-VI2-양자점 소재의 높은 흡광도에 따른 우수성을 입증하여 궁극적으로 I-III-VI2-족 친환경 양자점 소재의 실용화를 가시화하였다. * 태양광 집속기: 태양광 에너지를 집중시켜 태양광 전지판에 도달하는 에너지를 증가시키는 장치로 태양광 전지판이 더 많은 태양광 에너지를 수집하고 전기로 변환할 수 있다. 배완기 교수는 이번 연구에 대해 "소재 조성의 선택이 제한적인 친환경 양자점에서 I-III-VI2-/I-III-VI2족 신규 양자점 조성 물질의 구현을 처음으로 보고한 점에서 의미가 있다"고 평가하였고 박지상 교수는 "기존의 연구되었던 II-VI족, III-V족 양자점 대비 I-III-VI2족 양자점의 우수한 광특성을 실험적으로 입증한 최초의 사례"라고 이번 연구를 평가하였다. 또한 황의헌 교수는 "더 적은 소재로 동일한 광학 성능을 구현할 수 있어 QD-OLED, VR, AR 등 차세대 디스플레이 개발을 촉진할 것"이라고 설명했다. 연구팀의 이번 연구성과는 종합 과학 분야 학술지인 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications, IF: 17.694)에 6월 24일(토) 온라인 게재되었다. 이번 연구는 한국연구재단(함께달리기), 삼성디스플레이, 삼성전자 기본사업의 지원으로 이루어졌다. ※ 논문명: Coherent heteroepitaxial growth of I-III-VI2 Ag(In,Ga)S2 colloidal nanocrystals with near-unity quantum yield for use in luminescent solar concentrators ※ 저널: 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) ※ 저자명: 배완기 교수(교신저자, 성균관대학교), 장준혁 박사(교신저자, 시카고대학교), 송형준 교수(교신저자, 서울과학기술대학교), 이학준(제1저자, 서울대학교 석박통합과정), 임성빈(제1저자, 성균관대학교 석박통합과정), 정동주(제1저자, 성균관대학교 석박통합과정), 황의헌(공동저자, 성균관대학교 교수), 박지상(공동저자, 성균관대학교 교수) 출처: 성균관대학교 홈페이지 성대뉴스 https://www.skku.edu/skku/campus/skk_comm/news.do?mode=view&articleNo=107137

-

- 작성일 2023-08-24

- 조회수 894